2019 柳暗花明

2019 过的比 2018 年更快一些,不知道是因为经历的少了还是因为年纪大了,翻看年初的朋友圈真是言犹在耳。很多事情求而不得又阴差阳错,如果用一句常被人道的诗来形容我的 2019,那便是:柳暗花明又一村。

旅行

先从喜闻乐见的旅行说起。以前觉得漫无目的的旅行就是浪费时间,今年觉得只有漫无目的地走才能有偶遇的惊喜。经常是瞧到一处景,踱过一座桥,或伫足片刻,或按下快门,或呆坐一下午。总是时隔很久才发现,原来那个阳光明媚的下午竟然不经意间打卡了某个网红景点/餐厅。没有目的的感觉,真好。

云南 江西

2019 年的第一天,彼时我在春城昆明。当时和女友及好友一行四人在昆明呆了四天。石林吃马肉,滇池喂海鸥。云南美食的口味较重,略辣,在朋友的盛情款待下,吃了正宗的米线与两个印象最深的食物:大救驾和豆粉。

这次旅行我带了唯一的拍照设备 OSMO pocket ,大疆刚发布我就买了,小且轻,装兜里没感觉,开机迅速,可拿出来直接拍,优秀的防抖治愈了我年迈的双手。当时拍了很多海鸥吃食的慢动作视频,写到这的时候翻出来看了看,真回味无穷。自从有了 OSMO pocket,我的硬盘愈发吃紧,之后可能得配一台 NAS 才能存下这些视频格式的记忆碎片。

踏春之际,探访江西。印象最深的是婺源漫山遍野的油菜花中间点缀着一些徽派建筑。最后一天登了久仰大名的滕王阁,不大,上去之后可以俯瞰赣江源远流长,我想它的气场大概都是由《滕王阁序》支撑起来的罢。

东京 镰仓

6 月跟随公司团建踏足东京,完成了去年立的出国旅行的 flag。第一次出国,没做攻略,随机游走。

因为没有事先做攻略,所以很多事情都是惊喜。难以忘记干净到一尘不染的马路;难以忘记无意走到“歌舞伎町一条街”时,同事呼之欲出的喜悦;难以忘记新宿社畜 12 点身穿西装醉酒地铁口的苦涩;难以忘记秋叶原一栋商场,越往高层走越脸红心跳的刺激;难以忘记女仆咖啡馆,同事尴尬又不失羞涩的面部表情;难以忘记去镰仓路上一路被挤得 45 度的倾斜……

镰仓之行是我觉得最美好的一天,神奈川县这个名字从漫画里跳到了眼前。从东京去镰仓的 JR 线上会经过一个个黑暗的隧道,出某个隧道的一瞬间,所有人都为眼前的美景尖叫,万里无云的天空把海映成蓝色。因为沉迷美景我们坐过了一站,下车之后沿着海岸线往回走。海边公路上一辆辆路过的汽车和周围慢跑的人群,简直和《灌篮高手》里一模一样!到了《灌篮高手》中的经典场景之后,发现挤满了中国人。想拍一张还原场景的照片何其难,不过看这美景已经大饱眼福了。坐在栏杆上,心潮澎湃之际脑子里回闪过了那些篮球场上的青春岁月。

接下来我们没有直接回去,而是去了终点站镰仓站,逛了一会儿集市,再次通过随机游走算法走到了镰仓海滨公园,一个可以坐在那发呆一下午的地方。当然,和我们一起发呆的还有两撮人,互不相识,但都坐在草地上看着潮起潮落,现在回想起来还有那天夕阳洒在脸上的温度。

港珠澳大湾区

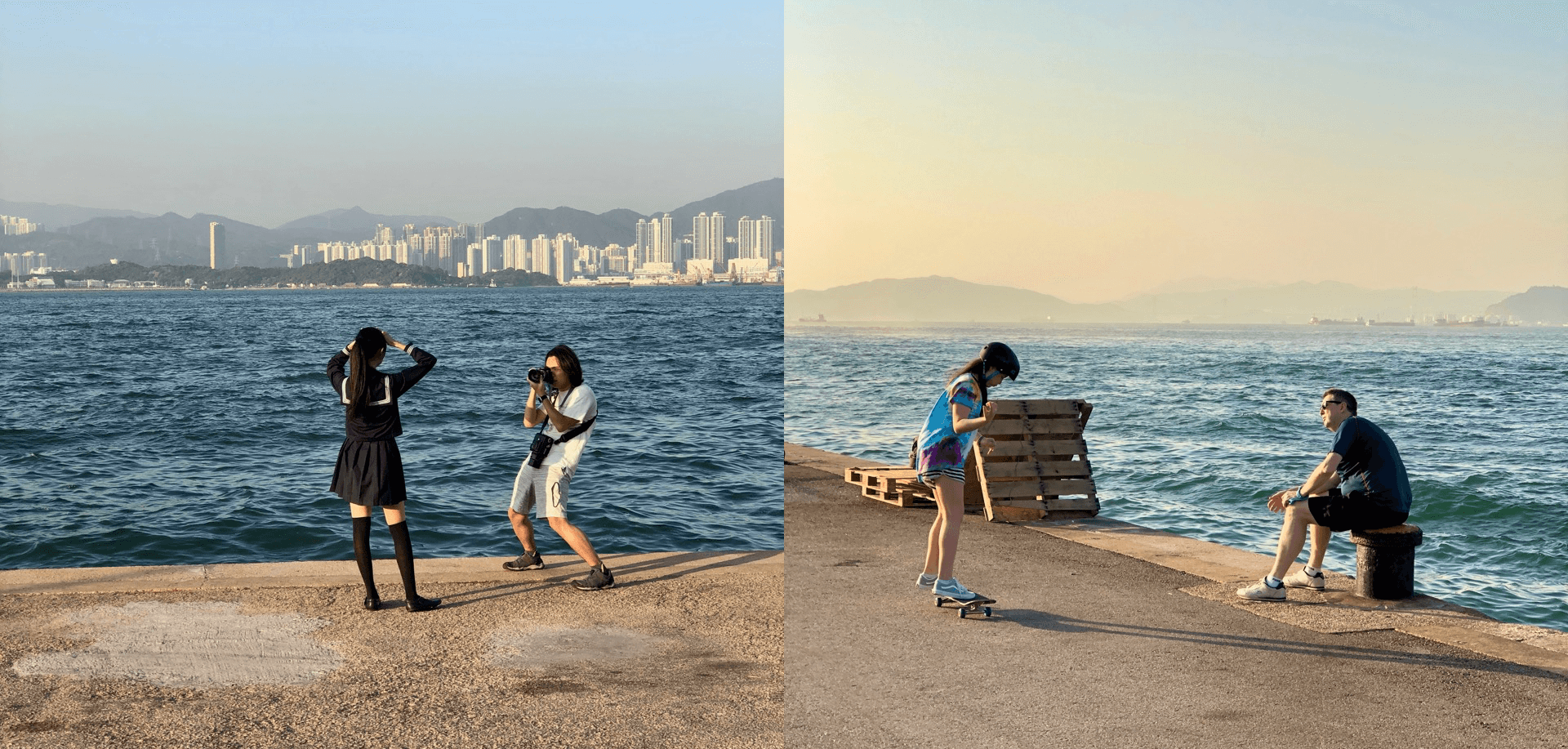

下半年我到了香港工作,跟珠海和深圳成了近邻。香港的景色一言难尽,维港和外滩相似,中环和陆家嘴相似,高楼大厦光怪陆离。在太平山顶俯瞰全港的时候,有种“楼高我为峰”的错觉,上过三次山顶了,都是和朋友在 bar 里坐着聊今是昨非。但香港的景,不在这些打卡圣地,而在寻常的街头巷口,各式各样的招牌和字体眼花缭乱,漫步其中像漫步港片之中,随便走进一家小店可能都是开了几十年的老店。

我住在西环,楼下的西环码头是我每周都会溜达的地方,每次把随手一拍的照片发在朋友圈,都是一副岁月静好的景像,朋友们都不相信我生活在正值动荡之秋的城市。

珠海和深圳我都只呆了一两天,在朋友的带逛下,感受了珠海的闲适、深圳的繁华和广东人对饮食的挑剔。

川渝

年底圣诞,川渝之旅,我和女友两个吃货终于折戟沉沙。呆了八天,每天都在各类小吃和火锅中度过,被美食打败,被辣椒打败。第一天的酸爽浑然不顾第二天的亡肛,重庆杨记隆府的辣子鸡一发入魂辣到没朋友……建议去之前的小伙伴做好心理准备,从川渝回来的第 N 天都没胃口,吃什么都觉得太淡。

工作

把思绪拉回来,来说说正事。在我离职阿里前跟上司沟通了很多次,有次他说:“人生 1/3 的时间都是工作,工作是生命中很重要的一部分,你不想工作,还想做什么”,没错,工作是真的很重要,我把它视为“正事”,但我对工作的认知有自己的一套准则。

如果看过我去年的总结就知道我在阿里的状态并不是很好。阿里是一家很棒的公司,给予员工的自由度、资源和对员工的培养方式都很好,但前提是你是一个会 leverage 这些的人。你不会利用这些,那阿里赋予你的优势也就毫无意义。我直到离职都没有找到一个合适的方式驱动自己,无论是每次和前辈们的聊天还是深夜中的自我反省,我都在思考我应该如何在这家公司更好地工作和成长,但长期的水土不服导致挫败感愈发严重,其实归根到底是我与公司理念的冲突。

在此我要先把范围缩小到我们所在的团队,因为在任何一家大公司,你不能单靠个人的言论去判断整体的公司环境。尤其在阿里,各团队各自为战,尽管从上至下有严谨的管理层级、尽管不同团队间互有合作,但说实话跨团队间的了解并不多,哪怕坐在同一楼层的同一排,你也可能对隔壁团队在干嘛知之甚少。通常的情况是财年初团队老板划一个大致方向,下面的所有人自发地策划今年该干什么,只要跟这个方向沾边即可。由于自由度很大、单兵作战能力又强,导致团队内部遍地开花,跨团队间又相互渗透,指不定哪天就互相蚕食。正是由于这样的做事方式,导致你的绩效,或者说你一年中产生的价值可大可小。假如老板划的方向和你的兴趣正好吻合,同时你也很擅长,那么你很容易想出一个点子为团队做贡献、为公司产价值。相反你则很难在其中倒腾出什么花样来。

在阿里的后半程及我自己的问题

我在阿里的时间里,心累远大于身累。之前有同事评价另一个很优秀的同事说:“这(某)件事交给咱们团队里任何一个人都能做,每个人都不差,但能做到这么漂亮的只有他了”。没错,能力这个虚无缥缈的词却能体现在方方面面。我做事的方式很有问题:一个是总在最开始把想法摊的很大,在做的过程中又钻进无足轻重的细节。无止境的抠细节很难适应公司的快节奏。这个缺点跟性格有关,好在慢慢在改善。第二个问题是如果某件事情在第一版就没有取得一些小的成就的话,我很难坚持去迭代第二版,这就又导致了连续性很差,跑一半突然想换赛道了,这怎么行。

工作状态每况愈下的时候,我跟 leader 沟通极少,自己一个人闭门造车,总觉得只有我一个人在做类似的东西,孤舟独桨,遇到问题也不知道该找谁帮忙,渐渐的存在感越来越低。工作的焦虑会延伸到工作以外的时间。之所以脑子里还有“工作以外的时间”这个概念就说明我真的一直没有适应阿里。很多优秀的同事都是把工作生活结合到了一起,他真正工作的时间可能不是在公司的那 8 个小时,而是 24 小时中离散的几个小时。我是实在适应不了这种情况的,我以前的文章里说过很多遍了。我希望的是 9 点到晚上 6 点我的脑子里想的是工作,之外的时间工作的内容仿佛在我脑子里清空。而在我阿里的后半程中,理论上来说也可以做到我理想的状态,但现实情况是由于很难界定上下班时间、工作时间表现不如人意不得不花额外时间去补救等情况导致工作与生活的边界越来越模糊。当现实处境和内心准则背道而驰的时候,从对工作怀疑到对公司怀疑,最后一直演变成自我怀疑。这些心理变化即使你当局者清,你也很难全身而退。

所幸我没有陷入过度自责,现状不全是我一个人造成的,各方面原因都有,我身处的层级看不清罢了。当时外界各种批评 996 的声音,结果马老师说出了“修福报”这种话,我印象深是因为这次讲话我是大晚上在工位上看的直播,环顾四周也就剩下两个同事了……趁年轻奋斗没错,但不应该把它和公司绑定,我决定走。

在离职之前,我的 leader 曾和我多次沟通,但那时我已经很难改弦易调。在确定离职时间、领命最后一个任务之后,我如释重负。最后的一个月仿佛是我在阿里最快乐轻松的一个月,开发效率拉满,和同事也愈发融洽,但换来的只有难说再见。感谢在阿里每位帮助过我的领导、前辈、同事,你们的无心之言、你们的经验之谈、你们的个人风格很多成了我后来行事的金科玉律。

说实话,阿里真的很锻炼人,在这种自由的环境下,你需要自律自驱,还需要沟通共通,对人的软硬实力都是很好的磨练,再加上绩效这把悬在头上的利剑——“今天最好的表现是明天最低的要求”——这些常挂在阿里人嘴边的利剑,督促着你不断突破自己。但是只要你有一环薄弱,那你就很有可能会面临短暂的“衰败”。只要你成长的脚步停下来,就会被更优秀的人或更拼的人所击败。有的人选择就此“沉沦”,有的人选择逆风启航,这都是大家的选择。任何事都是花开两半有利就有弊,阿里的各种优势反过来也会变成常被人诟病的问题。比如自由的工作时间会变成无休止的加班,紧密频繁的沟通被说成无效会议等等。其实尺子在你手中,如何丈量公司也是如何丈量自己。

无心插柳的跳槽

既然 1/3 的人生都在工作,那么选择一家好的公司,就等于选择了一段好的时光。我现在在一家金融公司工作。

一切开始于 4 月的某一天,朋友一条朋友圈透露了他似乎要离职的意思。我上前关心了几句,结果他熟练地抛出了橄榄枝。5月面试,6月底 offer,8月底拿到工作签证,随即踏上航程,现在回看,整个过程写满了运气与勇气。不管怎样,我貌似又上了一层楼,从事的是我向往的行业,做的东西也蛮感兴趣,时不时还得鼓起勇气说我的塑料英语,工作状态整体不错,锦鲤简直就是我啦。

来了之后的前三个月,正好赶上我们小组一个非常关键的项目节点,所以每个人都卯足了劲。我在来之前就被打了预防针,说有一堆活已经给我安排好了。因为这些任务已经沉(dan)淀(ge)了很久,所以需求和优先级都很明确。在马不停蹄地打怪做任务过程中,也让我摸索出了一条快速接手别人项目并重构优化的路线:

- 先从简单的 UI 改动入手

- 模块化各个组件,包括 UI 组件、逻辑组件、数据组件,保证相互解耦

- 完成需求的过程中进一步模块化,将组件划分更细更小,提取出公用逻辑

- 首先保证自己新增代码的质量。其次不要想一口气全部重构,只需要专注在当前需求涉及的模块即可,其他暂且不管

在打完这一场硬仗之后,我又逐步把后端重构,加上一些自己的想法和规划,感觉之后的开发路线都明朗了。回过神来发现,在阿里的时间没有白费,还是有提升的,不止技术方面,还有工作方法上。仿佛第一次认清完美主义的“危害”,紧盯需求而不分心,保证质量而不拖沓。另外在沟通和做事条理方面都有了之前察觉不到的进步,功不唐捐。

外企 = 轻松?

来之前听说外企工作如何轻松写意,来了之后发现……确实是这样的……我在之前 谈来香港后的感受 里和自己的 Twitter 上曾写过一些只言片语的感受。其实我工作了这么多年,从来没有 996 过,但外企的舒服在于它能让人保持一个良好的节奏感。自律才能自由,不是闲暇的时间多就轻松,而是规律的时间、稳定的节奏才能释放出精力。

为什么外企能保证节奏又不加班呢?我自己一些浅知拙见是:

- 壁垒还很厚。不止是我所在的金融、技术等领域,其他领域也一样,发达企业的壁垒还很厚,外层被无数的专利和那些还不为外行所知的保护壳包裹着。我们是追赶者,它们是被追赶者。

- 契约精神,彼此信任。我当时收到的 offer 有整整 18 页的 pdf,介绍各种入职流程。入职之后发现各类的规定也是纷繁杂乱密密麻麻。这些详细的规定保证了一切在轨道内行走,而彼此间的信任和专业精神则是走得快的保证。“你没必要催我,因为你已经给了我足够的时间,如果是我没做好,那是我的问题”

- Work smarter not harder,公司注重培养、注重保证员工的权益和身心健康,鼓励你学习,鼓励你提升效率,而不是增加工作时长。

- Long-term 长线思维,在公司动辄听到 10 年或 30 年的规划,我们自己小组定计划也会想到三年后之类的。但这和企业发展阶段有关,创业公司连明天的太阳都不知道能见到与否,所以谈长线不切实际,只有成熟企业能以慢打快。阿里也是长线思维,提出了发展 102 年的愿景,但从上到下实际执行下来,每个团队和人就只关心半年或一年的 KPI 了,因为这真真切切地影响到年终奖。

- 氛围。其实这也跟公司及个人发展阶段有关。我现在经常听到的是”赶紧搞定,别耽误我们下班“,之前常听到的是”那个不急,先把这个搞定,那个我晚上回去一会儿就写完了“。

Software is eating the world

感触颇深的还有一方面,就是万万没想到我们作为一家金融公司,却有着和阿里相媲美的一套技术基础设施,开发体系也完善到让我震惊。首先在团队协作上,有一套相互完全打通的协作体系:邮件、视频会议、电话、各种设备都是无缝衔接,不管身处何地(这也就给远程工作提供了条件)。其次在编程方面,公司有自己的 Git、开发、测试环境、CICD;在数据方面,公司提供了完善的 Open API 和海量的数据仓库;在 AI 方面,有自己的远程集群和机器学习模型……来之前我对金融公司的印象停留在《当幸福来敲门》《大空头》中,每个人拿着电话疯狂打 Call。虽然现实中依旧像电影里那样西装革履走在高楼大厦间,但繁华下面,技术和数据已经在搅动风云。

插曲:从天而降的工作机会

我是 7 月离职,9 月入职,所以中间给自己放了个暑假。但没想到,在刚放假的头几天,突然一封来自新西兰的邮件找上了我。

对方说想招一个可视化专家,从我的博客和 GitHub 找到了我,寥寥数语,看着像垃圾邮件。我一直将信将疑,但都本着一颗练习英语的心,回复了。没想到几番来回,对方直接说要不视频聊吧……等到了约定那天,我还是本着练口语的心态打开视频,没想到画面中出现了四个人,寒暄之后对方直接说:“现在就算开始面试了,我们来面试三轮,如果都没问题你就加入我们吧!”wait wait,我一下子懵了,但没等我反应过来怎么拒绝,问题已经来了……就这样一个半小时过后,我意外的收到一个 offer。大夏天我只穿了一件短袖,却已经湿透。事后我们邮件和电话又沟通了几次,我说明了去香港的打算,他们表示非常理解,最后敲定以 80 美元/小时 的薪资雇佣我远程工作,完成他们某个项目中最难的可视化部分。所以我猜可能他们从一开始就是想找个人外包出去吧……

虽然他们觉得难,但是我觉得很简单且工作量不多,就答应了。期间重拾了 Vue 相关技术栈,体验了不同以往的远程协作软件,还蛮有意思。他们所说的最难的部分也是我最感兴趣的部分,一个很酷炫的可视化布局,大概花了两天攻克之后,其余散兵游勇没用多久就收拾了。

这次意外之喜来去匆匆,不过结合我多年的远程工作经验,还是沉淀了一些东西: 如何找到时薪 80 美元的远程工作,把可视化方面也写了写 数据可视化技术实现的关键点,一点微小的贡献。

技术相关

身为一个程序员,总要说说自己技术方面的东西。

因为要准备微软和亚马逊的面试,我自己刷了几十道 LeetCode 的算法题,其实对面试没起到什么作用(因为我一紧张就大脑空白)……但对实际工作中代码的健壮性有很大帮助。

刚才提到自己重拾了 Vue,但发现这么久以来 3.0 版都还没发布,而且很多概念也是 inspired by React,所以愈发喜欢 React。10 月份把 React 的文档从头到尾读了一遍,非常畅快,发现很多原生 API 解决了太多问题。Suspense + Lazy + Error Boundaries 支撑了我上文所说的接手别人代码的几个步骤,保证了即使某个旧模块 bug 不断、error 很多,也能完美流畅运行整个网站而不崩。今年如果有空,我希望有时间窥探一下 React 的源码,相信又是一次奇妙之旅。

Headless CMS 是今年兴起的概念,试用了Strapi,发现其用在自己的 side project 不失为一个很方便的方案。不过现在现成的一站式解决方案也很多,如Netlify CMS、DatoCMS等等,一搜一大把,如果你是为了写个博客之类的不如直接用这些,就没必要自己开发了。

后端方面,Node.js 的框架还是用 eggjs 为主,体验了很火的 NestJS,对于我手头的任何项目都过重了。由于公司项目中涉及到数据科学的地方太多,所以我直接用 Django 开始逐步重构,因此获得的额外福利有一个比较完善的 Admin 系统,一个 Open API 透出界面。前后端联通方面为了和公司大方向统一,没有采用我认为更优越的 GraphQL,而使用了 Restful。

除此之外,我开始对架构有所涉猎,一方面由于自己在阿里项目上踩过的坑,另一方面则由于在新公司经常涉及多方数据的联通,需要我赶紧把这块短板补齐。消息、日志、缓存等我都从纸上谈兵慢慢开始了实践,对微服务和 kubernetes 也还在学习中。我觉得架构这方面着实需要一个前辈来指导一下。对架构的学习好似空中楼阁,不遇到棘手的实际问题总是无法体会为什么架构要这样设计才能避免这个问题。

技术会议

2019 年 1 月份,我作为组委会成员,参与了 第13届D2前端技术论坛 的筹办,官网 就是我做的,9 月份开始准备到次年 1 月大会召开,期间跟一众阿里的大神前辈学习了很多,对开一个技术会议需要准备的东西也有所了解。这里的夸赞不是空话,很多前辈做事的方法让我觉得他活该升 p8。但我也只是眼睛学会了,脑子还没,放在自己身上只能是邯郸学步,可能只有自己摸索才能找到一套适合自己的做事方法论。

9月由于已经到了香港,很遗憾没法参加上海一年一度的 Google Developer Days China 2019,但幸运的是获得了去 Google Cloud Summit Hong Kong 2019 的机会。之后团队还组织参加了 Google Cloud 的 workshop,有幸去了 Google Hong Kong Office 参观。

生活

生活方面,上半年和去年一样,每周工作日在杭州,休息日基本在上海。黄浦区是我在上海呆过时间最长的地方,之前写过一篇杭州最适合闲来溜达的几条路线,估计现在能写一篇黄浦区的……犄角旮旯我都走过。

年中从面试完到落地香港,期间的几个月也是倍感煎熬。其实本来就对拿到 offer 没报希望,但是又有些不切实际的期盼。等拿到 offer 后又担心签证和时局等问题,惶惶不可终日。还记得拿到那 18 页 PDF 的材料后,我读完一遍废了很大力气。尽管公司会在整个 onboarding 过程中帮助我,包括签证、搬家、熟悉环境、报税等方面,但我仍然是如履薄冰,整个流程和出国工作差不多,生怕哪个流程没走对耽搁时间。

落地香港之后,就像 之前文章说的一样,每件事按部就班的来,租房、办身份证、买家具(如图自己买的床和桌子)、办各种卡等等,事无巨细。有段时间我常害怕接到电话,粤语英语都听不懂,也常害怕点菜,因为我粤语和英语都不流利。人生地不熟的我,适应的还算快,一切安顿好之后开启了“退休”模式。每天快乐上班,坐叮叮车悠闲地回家,大把时间挥霍到一堆无聊的事上,周末楼下海边一坐就一下午,无忧无虑,岂不美哉……

我觉得发呆和闲逛都是放空自己的方式,而只有不时放空自己才能保持想象力和思考力。

在租房之前,我不知道楼下的西环码头算是个景点,去过一次之后真是爱上这里。有人跟我说“海不就是那样,看多了也就腻了”,但说实话我在海边也算呆过几年了,到现在还没有腻,当站在码头听着海浪的声音就是有种辽阔的感觉。现在住的房子勉强算海景房,每天早晨起来刷牙都对着海,心情舒畅一整天。

闲云潭影日悠悠, 物换星移几度秋。

—— 王勃 《滕王阁诗》

11 月底我开始研究起了做饭,锅碗瓢盆就绪之后,尝试做了几次黑暗料理,还蛮好吃……可能是我对吃的容忍度很高。我发现做饭也是一种创造,也是一件需要想象力的事。有时候不同的食材胡乱放一起,可能会产生从未想过的味道。

而且在自己开始买菜之后发现,香港的物价其实不贵,如果能解决掉住房的问题,那么香港是很宜居的。这里环境好、气候宜人、风景优美,尤其是便利程度超乎想象。用超市举例,同一家超市,在一公里内可能会有四五家,大小分店都有,而这一公里内还有三四种不同品牌的超市,所以分布密度很高,辐射范围是完全 overflow 的。这种便利和内地的便利不一样,内地是靠物流靠外卖,买什么都可以外卖送上门。香港也有外送,但大多数时候没必要,下楼走两步不费劲,直接实体店挑选,几分钟就带回家。这些可能跟区域面积有关系,香港地方小,每个店面占地面积也不大,密密麻麻嵌在街上,每个小区域内的商店种类丰富程度都很高。

书影音

读书

和去年一样,周末不去上海的话,我就会去杭州滨江区的图书馆,今年所有读完的书(共15本)都是那里读完的……因为只有在图书馆里才会心无旁骛,而且也会选一些一个周末能读完的,省的借回家去看。今年读的书里大部分和摄影、设计有关,审美不能说有了质的飞跃,但确实还是有所提升的。印象最深的一本书是《大师镜头 昆汀篇》里面通过昆汀的几部电影画面讲述他对镜头的运用,没有过度解读之感。其次 《感动,如此创造》 是久石让通过自己日常琐事阐述创作之道。年末把 《浪潮之巅》 又看了一遍,读起来偶有热血沸腾,但大多是感慨日月如梭。

金融方面的书今年好像一本没读,可能是太过得意忘形了。其他方面,读了两三本关于运营推广的书,我发现里面有点技术含量。但这些我了解就行,还用不上。明年可能看点销售和商业方面的书,这是我急缺的东西。我不需要什么都擅长,但我得知道它是什么;我不需要详细了解规则,但我至少得知道规则的存在。

电影

今年共看了28 部电影,比去年少了很多,原因是香港电影院很少,我也不想一个人去看。

- 《大空头》 我看了大概三四遍,导演鬼才的剪辑让一部金融片看起来像动作片,里面太多细节值得玩味。Dr.Burry 被所有人质疑和不理解,从坚信自己到自我怀疑;Mark 敢想敢做;Ben 在酒吧卖出总共两亿的证券和债券,被坐在旁边喝酒的人骂银行家去死;两个小伙子靠以小博大 5 年从 11 万赚到 1 个亿;金融机构把外界当傻子看;评级机构为利益维护垃圾证券,等等等等,所有的这些人教会了我投资就是要深入调查、一线观察。

- 《波西米亚狂想曲》看了两遍,热泪盈眶。

- 《复仇者联盟4:终局之战》作为漫威粉丝我很急啊,想赶紧能买到迪士尼股票。

- 《权力的游戏 第八季》 - Shit.

- 《小丑》 看罢,我觉得剧情方面没有别人所说的压抑,我全程都是艺术方面所吸引,光的运用、优雅的表演。

- 《进击的巨人 第三季》 如果你这辈子只打算看一部动漫的话,我建议看它,持续三季的高水准。剧情、画质、人物、能引发的思考,都是一流。

音乐

人生第一场演唱会献给了许巍《无尽光芒》上海站。听着老汉的歌,不禁流下了眼泪。

你站在这繁华的街上

找不到你该去的方向

你站在这繁华的街上

感觉到从来没有的慌张——《那一年》

12 月又在上海听了《绝色莫文蔚》,她还是适合悲伤情歌。整场时不时秀大长腿,左右邻座分别都有华为 P30,我恨啊……

来了香港闲暇时间多了之后,重拾了口琴,买了两把新的把玩。复音口琴以前没吹过,刚学会吹伴奏,要嘴含 4 孔,舌头堵住 3 孔,着实练了很久才会。用十孔的吹流行歌曲觉得没意思,现在在学习吹简单的蓝调。对口琴的音色很痴迷,如果还有机会学下个乐器的话,我估计会选手风琴或钢琴。

数据 输出

投资

今年行情不错,在我看来已经是小牛市了,我定投的基金平均年收益率为 23%。

股票(只有 A 股)方面由于入职了金融公司,为了合规需要把所有券商账户注销掉,所以 9 月之后的股市我就没有参与了,8月底股票几乎全部清仓。不过由于之前买入的价位还算不错,所以在清空之前我的整体收益率是 20% 左右,又因为去年浮亏 14%,所以今年的收益率是 35%。

在一次次交过学费之后,我也形成了一套自己的投资方法:重考察、轻仓位、有耐心。投资就像德州扑克,尽可能得让赢牌概率增大即可,而不是赌大小。以前怕误人子弟,不敢把自己的理念写出来,后来在读了一些书之后,发现很多书写的乱七八糟还敢出版……年末写了一篇《投资被动型指数基金正在造成下一次金融泡沫》试水,反响不错,之后再进行点尝试吧。

写作

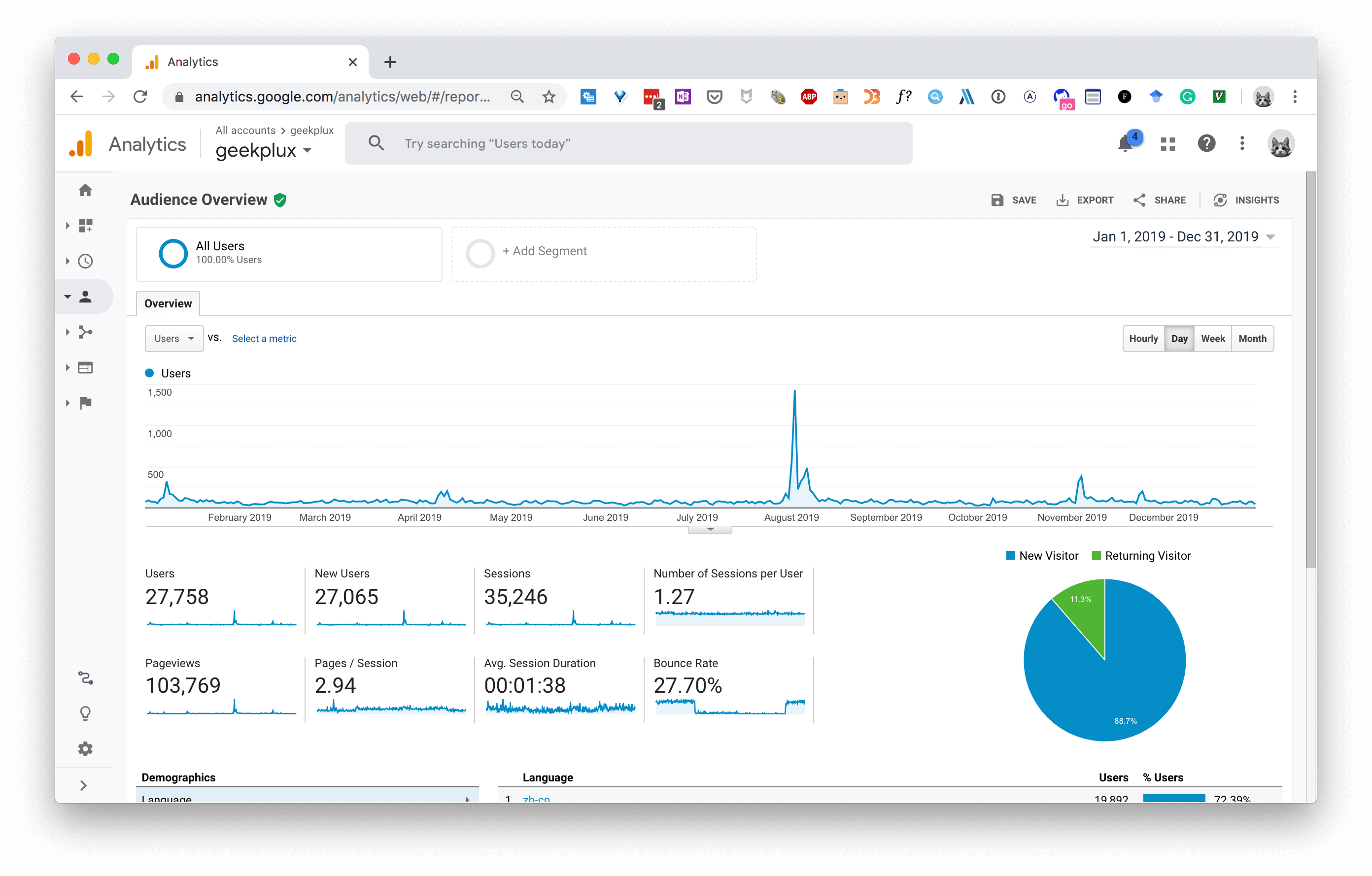

今年输出了 11 篇博客,月活用户达到 2k,很明显暑假里的三篇文章流量最大。其实我博客之前流量最大的不是技术文章,是一篇 Ukulele 教程,但由于知乎把我那篇 4k 赞的回答删了导致这篇文章流量降至冰点。

微信公众号里共发布了 21 篇文章,粉丝数量增长了 60%(基数小)。不过平均阅读量不高,有一篇我花了 10 分钟写完的是读的人最多的,反而长篇大论的干货无人问津。这也印证了只有入门类文章才最受欢迎的定律。

由于 9 月之后开始话痨并重新启用 微博和Twitter,粉丝也都涨了不少吧(高曝光率)。

涨粉不是我的目的,能产生更多的价值和提升更大的影响力才是。总体来说对今年的成绩还算满意,虽然读过了运营入门的两本书,但是没怎么用力宣传和推广自己(还是拉不下脸)。其中关于远程工作的三篇文章是真的给别人提供了帮助,有个小伙伴专门写邮件来感谢我,我也是老泪纵横。

vlog

分别在 YouTube 和 Bilibili 上传了两个 vlog:

vlog 是新一轮的风潮,但对于一个镜头恐惧症加强迫症重度患者来说真的很难。面对镜头舌头都捋不直了,剪辑又特别消耗精力,丝毫的不完美都要调试半天,真的是事倍功半。但是不整理出来似乎对不起今年用 OSMO pocket 拍的那么多视频。

代码

今年唯一有价值的 Pull Request,给喜欢的可视化库加了个 brush 组件:add Brush component

消费

唯一的大额消费:HHKB 最新双模版 。11 月的时候我用了 6 年依旧坚挺的 Macbook Pro 被我不小心滴进了水,导致 SSD 被烧,本来都做好买新款 16 寸的心理建设了,结果我自己动手修好了……喜也悲也。

尾

写罢,发现大额的篇幅花在了工作上,今年工作上的变化太大了。既然年终总结是总结自己一年的境遇,那么很多问题我应该只围绕自己来讲,外部环境的问题可能有,但我觉得都是合理的,而且任何外界因素都不是我能改变的,先独善其身才能兼顾其他。

虽然和别人比,我的生活不算精彩的,但是比以前的自己精彩就够了。如果日子一直在重复,那我觉得是无聊的,如果每隔几年就换个活法,才是体验了人生。之前有同学跟我说“为什么明明相同的年纪,却感觉你比我多活了几年”,生命在于折腾啊朋友。想做的事就去做,把时间挥霍,把体验留下。

今年已经步入 28 岁,是从未有过的对年龄产生畏惧,总希望很多事在 30 岁之前完成,但时间太紧任务太重,不知还需几回搏?在这无处不散发焦虑的时代,希望自己继续折腾不止但内心平静。疯狂写一通宵代码和坐在海边发一下午呆对我来说都是享受时间,我乐在其中。相反,做不想做的事情才是对时间的浪费。

All those moments will be lost in time, like tears in rain.

—— Rutger Hauer